目錄

- 陰陽人做愛與性別多元:深入探討雙性人羣體的社會處境、親密關係挑戰與權益保障

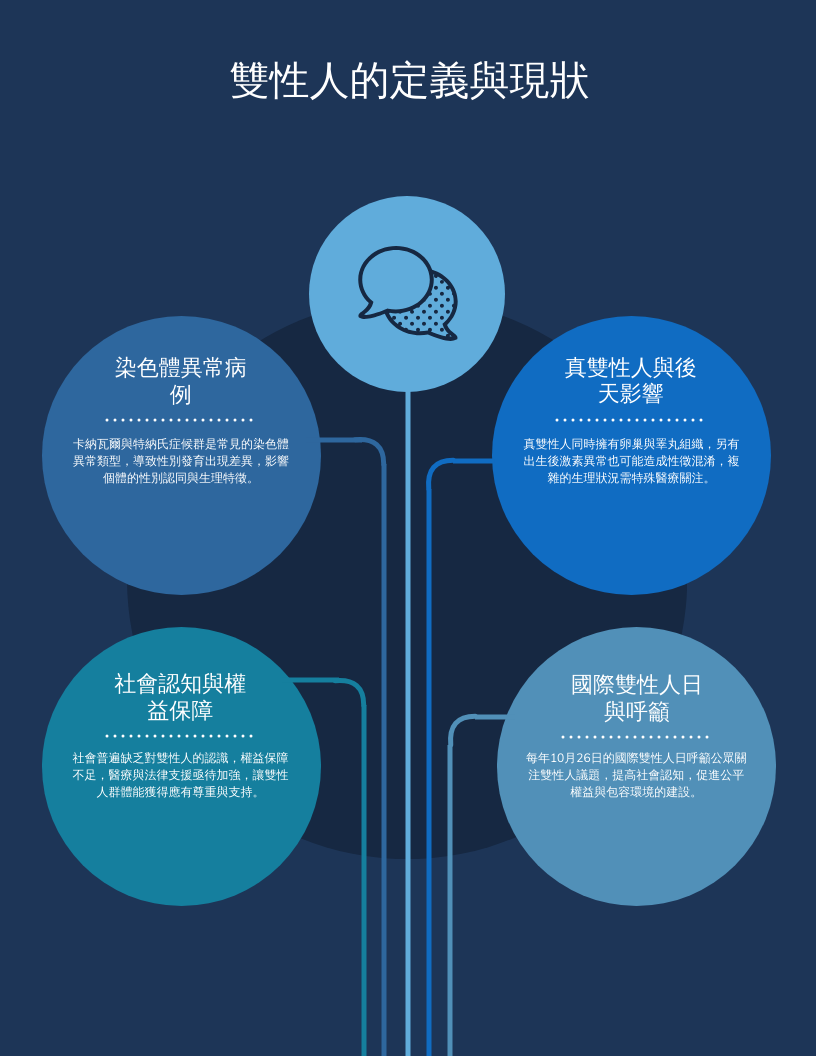

- 雙性人的定義與現狀

- 國際社會的關注與行動

- 醫學界對雙性狀況的分類爭議與診斷困境

- 雙性人羣體在台灣社會面臨的多重結構性挑戰

- 歷史脈絡與權益運動

- 當代社會對雙性議題的認知轉變與多元包容進程

- 全球雙性人權益法律保障的現狀與區域差異分析

- 雙性兒童醫療處置的倫理爭議與專業實踐困境

- 家庭支持系統的重要性

- 教育體系的變革需求

- 媒體再現的影響力

- 職場環境的包容性

- 心理健康的特殊需求

- 國際比較視野

- 未來發展方向

- 陰陽人做愛:被忽視的性別認同與親密關係

- 陰陽人做愛時需要注意哪些生理特徵?

- 主要注意事項

- 其他建議

- 為何陰陽人在性行為中可能面臨獨特挑戰?

- 生理層面

- 心理與社會互動

- 如何與陰陽人伴侶建立舒適的性關係?

- 1. 開放溝通

- 2. 尊重差異:理解與接納陰陽人的獨特性

- 3. 探索與適應:共同創造舒適的親密模式

- 4. 情感支持:建立深厚信任與心理連結

- 常見問題與建議

陰陽人做愛與性別多元:深入探討雙性人羣體的社會處境、親密關係挑戰與權益保障

在當代社會中,陰陽人做愛這個議題往往被邊緣化甚至刻意忽略,但事實上,雙性人羣體不僅真實存在於我們的日常生活中,更面臨著獨特而複雜的社會處境。從醫療體系的強制性別選擇手術,到法律文件上的性別標記困境;從親密關係中的溝通挑戰,到社會大眾的誤解與偏見,雙性人羣體在追求基本人權與性別認同的道路上,仍面臨著重重障礙。本文將從生理、心理、社會三個層面,全面剖析雙性人羣體在性別認同、親密關係與社會參與中所遭遇的各種挑戰,並探討如何透過教育、政策改革與社會對話,建立一個真正尊重性別多元的包容性社會。

雙性人的定義與現狀

雙性人: 理解與尊重

科學認識、消除誤解、支持多元

什麼是雙性人(Intersex)?

雙性人(Intersex)是一個總稱,用來描述天生具有不完全符合典型男性或女性身體特徵的人。這些差異可能表現在染色體、生殖器官、激素水平或其他性徵方面。

根據聯合國統計數據,全球約有1.7%的人口具有雙性人特徵,相當於擁有紅髮人口的比例。這些差異有些在出生時可見,有些則在青春期或成年後才顯現。

重要概念

雙性人是一種先天的身體特徵,不是性取向、性別認同或選擇。雙性人的存在是人類生物多樣性的自然表現,而非醫療異常或需要「修正」的問題。

雙性人的多樣性

雙性人特徵有多種表現形式,以下是一些常見類型:

先天性腎上腺皮質增生症(CAH)

影響腎上腺激素產生,可能導致具有XX染色體的人出現男性化外生殖器。

雄激素不敏感綜合症(AIS)

具有XY染色體的人對雄激素部分或完全不敏感,導致身體發展呈現女性特徵。

戈納德發育不全

生殖腺(睪丸或卵巢)發育不完全,可能導致外生殖器官發育不典型。

卵睪體(Ovotestes)

同時含有卵巢和睪丸組織的生殖腺,可能導致混合性徵的發展。

染色體變異

如克萊因費爾特綜合症(XXY)或特納綜合症(XO)等非典型性染色體組合。

注意: 上述分類僅為醫學上的常見描述,每個雙性人的身體特徵和經歷都是獨特的。許多雙性人倡導者更傾向於使用描述性語言而非醫學標籤。

歷史與認識演變

在許多文化中,雙性人被視為神聖或特殊的存在。希臘神話中的赫耳瑪佛洛狄忒斯是一個著名例子。直到19世紀,醫學界開始將雙性人特徵病理化。

醫學界普遍採用早期介入手術「矯正」嬰兒的非典型生殖器,通常未考慮當事人未來的意願和感受。這種做法導致許多雙性人遭受身體和心理創傷。

雙性人倡導運動興起,主張尊重身體自主權,反對非必要、非緊急的「正常化」手術,特別是在嬰幼兒無法知情同意的情況下。越來越多國家和醫學組織開始認可這一立場。

國際人權組織、聯合國和世界衛生組織等機構呼籲結束對雙性人的歧視和強制性醫療干預。越來越多國家制定法律保護雙性人權利,如馬爾他、葡萄牙和德國等。

澄清常見誤解

關於雙性人,社會中存在諸多誤解和錯誤認知。這些誤解不僅妨礙大眾正確理解,也可能對雙性人造成傷害。以下列出一些常見誤解及其真相:

誤解: 雙性人極為罕見

許多人認為雙性人是極其罕見的,幾乎不存在。

事實:

研究表明約1.7%的人口具有雙性人特徵,相當於全球約1.3億人,與紅髮人口比例相近。之所以看似罕見,是因為許多雙性人特徵並非外觀可見,以及相關討論的社會禁忌。

誤解: 雙性人都有「兩套」生殖器官

受到流行文化和誤導性描述影響,許多人錯誤地認為雙性人同時擁有完整的男性和女性生殖器官。

事實:

雙性人的身體特徵多種多樣,很少有人同時擁有兩套完整的生殖器官。更常見的是生殖器官發育的變異,如陰蒂較大或陰莖較小,或內部生殖器官的差異。許多雙性人特徵完全不涉及外生殖器,而表現在染色體或荷爾蒙水平上。

誤解: 雙性人需要醫療「修正」

傳統醫學觀點認為,雙性人特徵是需要「修正」的異常或障礙。

事實:

多數雙性人特徵並不會威脅健康或生命,是人類自然變異的一部分。強制性「正常化」手術,特別是在嬰幼兒無法同意的情況下,已被聯合國和多個人權組織認定為侵犯人權。許多經歷過早期干預的雙性人報告了身體和心理傷害。當代醫療倫理強調,非必要的生殖器手術應延遲到當事人能夠知情同意的年齡。

誤解: 雙性人等同於跨性別或同性戀

常見的混淆是將雙性人與性別認同(如跨性別)或性取向(如同性戀)混為一談。

事實:

雙性人是指先天的身體特徵,與性別認同或性取向無直接關聯。雙性人可以有任何性別認同(順性別、跨性別、非二元等)和任何性取向(異性戀、同性戀、雙性戀等)。雖然雙性人與LGBTQ+社群在爭取權利方面有重疊,但這些是不同的身份和經歷。

誤解: 雙性人必然面臨性別認同危機

有觀點認為雙性人必然對自己的性別感到困惑或有認同障礙。

事實:

雙性人的性別認同和經歷各不相同。許多雙性人對自己的性別認同非常明確,與其被指定的性別一致。一些雙性人可能認同為非二元性別或其他性別認同,這取決於個人經歷。雙性人面臨的心理挑戰常常不是來自身體本身,而是來自社會歧視、不當醫療干預和被迫保持沉默的壓力。

尊重性語言指南

使用尊重和準確的語言對於談論雙性人議題至關重要。以下是一些建議:

支持資源與社群

雙性人及其家人可能需要各種形式的支持和資源。以下列出了一些有用的組織、社群和資源,幫助雙性人獲得支持、資訊和連結。

國際組織與倡議

Intersex Human Rights Australia (IHRA)

澳洲領先的雙性人倡導組織,提供豐富的教育資源和政策倡議。

https://ihra.org.au/InterACT

美國組織,致力於通過法律倡導和青年賦權促進雙性人權利。

https://interactadvocates.org/Organisation Intersex International (OII)

全球雙性人聯盟,在多個國家設有分支機構,倡導雙性人人權。

https://oiieurope.org/Intersex Society of North America (ISNA)

雖然已不再活躍,但其網站仍提供寶貴的歷史資源和教育材料。

https://isna.org/教育資源與出版物

《Intersex: Stories and Statistics from Australia》

由Tiffany Jones等人撰寫,提供澳洲雙性人生活經驗的研究和個人故事。

《Intersexion》紀錄片

Grant Lahood導演的紀錄片,探討來自世界各地的雙性人生活經驗。

《Contesting Intersex: The Dubious Diagnosis》

Georgiann Davis撰寫,批判性地檢視了醫學對雙性人的病理化歷史。

如何支持雙性人

無論您是雙性人的家人、朋友、醫療專業人員還是一般公眾,都可以通過以下方式提供支持:

教育與提高意識

- 學習並分享準確的雙性人相關知識

- 糾正他人的誤解和不當言論

- 在適當場合討論雙性人議題,提高社會認識

個人支持

- 以開放、尊重的態度傾聽雙性人的經歷

- 尊重隱私和個人選擇,不要未經許可分享他人的雙性人身份

- 使用當事人偏好的語言和詞彙

倡導行動

- 支持禁止對雙性嬰兒進行非必要手術的法律和政策

- 在工作場所和教育機構促進包容性政策

- 支持雙性人領導的組織和倡議

醫療專業人員指南

- 遵循知情同意原則,反對對嬰幼兒進行非必要的「規範化」手術

- 提供全面、誠實的醫療資訊,包括各種治療選項的長期影響

- 使用尊重的、非病理化的語言描述雙性人特徵

雙性人常見問題解答

以下是關於雙性人常被問及的問題及其解答,幫助您更全面地了解相關知識。

研究表明約1.7%的人口具有雙性人特徵,相當於全球約1.3億人。這個比例與紅髮人口相近。不同的雙性人特徵有不同的發生率,有些較為常見,有些則較為罕見。

多數雙性人特徵並非從外表可見。有些在出生時即可辨識,有些在青春期才顯現,還有些可能一生都不被發現,除非進行特定的醫學檢查。重要的是,您不應該試圖辨識他人是否是雙性人,這屬於個人隱私,除非當事人主動分享。

雙性人的性別認同形成過程與非雙性人相似,受到多種因素影響,包括內在感受、社會環境等。多數雙性人認同為男性或女性,一些則認同為非二元性別。重要的是尊重每個人自己的性別認同,無論其身體特徵如何。

不幸的是,許多雙性人在嬰幼兒時期被指定了性別,並可能經歷了相應的手術干預,這可能與他們後來發展的性別認同不符。

有些雙性人具有生育能力,有些則不具備,這取決於具體的身體特徵。例如,具有卵巢和子宮的雙性人可能能夠懷孕;具有功能性睪丸的雙性人可能能夠產生精子。然而,非必要的早期醫療干預常常損害了雙性人的生育能力。

生育能力不應成為評判一個人價值的標準,也不應成為強制性醫療干預的理由。

各國對雙性人的法律認可差異很大。一些國家如澳大利亞、德國、馬爾他等已在身份證件上提供第三性別選項。其他國家可能要求雙性人在出生時被指定為男性或女性,但有些允許之後變更性別標記。

全球範圍內,越來越多的法律和政策正在發展,以保護雙性人的權利,包括禁止對雙性嬰兒的非必要手術、防止歧視等。

作為雙性人子女的家長,最重要的是提供無條件的愛和支持。以下是一些具體建議:

- 尋求全面、準確的資訊,聯繫雙性人支持組織獲取指導

- 避免非醫療必要的干預性手術,直到孩子能夠參與決策

- 以適合孩子年齡的方式,誠實地與他們討論其身體特徵

- 創造開放、接納的家庭環境,讓孩子感到被愛和被尊重

- 尊重孩子對自己身體和性別表達的決定

- 在需要時為孩子提供心理支持,幫助他們建立自信和積極的自我認同

體育競賽中的性別分類對雙性人提出了挑戰。目前,國際體育組織的政策各不相同,有些基於激素水平,有些基於其他標準。這些政策仍在發展中,且常引發爭議。

重要的是,任何政策都應尊重運動員的尊嚴和權利,避免歧視和不必要的侵入性檢查。理想的解決方案應基於科學證據,並考慮到體育公平性和包容性的平衡。

雙性人(亦稱陰陽人或間性人)是指出生時性徵不符合傳統男女二分標準的個體。這個羣體在性少數中往往最容易被忽略,甚至連LGBTQ+社羣內部也鮮少討論相關議題。

|

性少數羣體 |

社會認知度 |

權益保障現狀 |

|---|---|---|

|

同性戀者 |

較高 |

逐步完善 |

|

雙性戀者 |

中等 |

有待加強 |

|

跨性別者 |

提升中 |

爭議較大 |

|

雙性人 |

極低 |

嚴重不足 |

國際社會的關注與行動

近年來,國際組織開始重視雙性人權益問題。聯合國「自由與平等」專案特別指出:

「雙性嬰兒天生具有非典型的性別特徵。全球許多地區仍對雙性兒童實施強制性醫療干預,這些非必要的手術會造成永久性身心創傷。我們必須停止這種侵犯人權的行為!」

醫學界對雙性狀況的分類爭議與診斷困境

醫學領域對於雙性狀況的界定長期存在諸多專業分歧,這些爭議不僅涉及學術定義,更直接影響臨床實務:

-

術語使用的演變與爭議:

-

傳統醫學文獻多使用「性別發育異常」(Disorders of Sex Development, DSD)一詞

-

該術語被LGBTQ+團體批評隱含病理化與歧視意涵

-

近年逐漸改用「性別多元」(Sexual Diversity)等更中性的表述

-

但部分保守派醫師仍堅持使用傳統醫學分類

-

診斷標準的混亂現狀:

-

世界衛生組織(WHO)與美國內分泌學會的標準存在差異

-

染色體異常(如45,X/46,XY嵌合體)的歸類方式不一

-

荷爾蒙敏感度異常是否納入雙性範疇仍有爭議

-

台灣各大醫學中心採用的診斷流程各不相同

-

治療方案的倫理辯論:

-

嬰幼兒期進行性別矯正手術的支持與反對聲浪

-

手術必要性的臨床證據等級不足問題

-

知情同意權在未成年患者中的適用爭議

-

台灣衛福部尚未制定統一的治療指引

雙性人羣體在台灣社會面臨的多重結構性挑戰

雙性人不僅在醫療體系遭遇困境,更在日常生活的各個層面面臨制度性障礙:

-

法律文件與行政程序的困境:

-

現行身分證性別欄僅有男女二元選項

-

戶政系統無法處理非典型性別的登記需求

-

護照、健保卡等證件性別標記引發的行政障礙

-

台灣尚未跟進國際間承認第三性別的立法趨勢

-

教育系統的支持缺口:

-

校園性別平等教育缺乏雙性議題內容

-

教師普遍缺乏相關知識與處理能力

-

更衣室、廁所等空間使用引發的霸凌問題

-

體育課分組與校服規定的適應困難

-

醫療體系的專業不足:

-

多數醫師僅接受傳統二元性別醫學訓練

-

心理支持與諮商資源極度缺乏

-

健保給付項目未考量雙性人的特殊需求

-

台灣僅少數醫院設有跨性別與雙性人特別門診

-

就業市場的隱性歧視:

-

面試時因性別特徵不符預期而遭淘汰

-

職場廁所使用引發的同事困擾

-

傳統產業尤其存在嚴重的性別刻板印象

-

台灣勞工法令未明定禁止性別特徵歧視

歷史脈絡與權益運動

雙性人權益運動的發展歷程值得關注:

|

時期 |

主要特徵 |

重要進展 |

|---|---|---|

|

20世紀前 |

完全被忽視 |

無任何保障措施 |

|

1950-1980 |

醫學介入為主 |

強制手術常態化 |

|

1990-2010 |

開始出現抗爭聲音 |

國際組織初步關注 |

|

2010至今 |

權益運動全球化 |

部分國家立法禁止兒童手術 |

當代社會對雙性議題的認知轉變與多元包容進程

隨著性別研究的深入發展與社會多元價值的普及,公眾對雙性議題的理解正經歷著顯著的轉變軌跡。這種改變不僅反映在個人層面的認知更新,更體現在制度結構的逐步調整:

-

媒體呈現的多元突破:近年來影視作品積極納入雙性角色,從Netflix原創劇集到獨立製片電影,雙性角色的刻畫逐漸跳脫獵奇框架,呈現更真實立體的人物形象。主流媒體也開始製作專題報導,提升公眾對雙性族群日常生活的理解。

-

學術研究的系統化發展:各大學性別研究課程已將雙性議題列為核心單元,相關學術論文數量呈指數增長。跨領域研究團隊正結合社會學、醫學與法律觀點,建構更完整的知識體系。

-

政策制定的典範轉移:先進國家如德國、澳洲已廢除強制性別登記的二元制度,允許官方文件保留性別欄空白。部分地方政府更設立專責單位,處理雙性公民的行政需求。

-

社會運動的組織化發展:雙性人自主組織從地區性互助團體發展為國際倡議網絡,透過串聯各國經驗,成功將議題推上聯合國人權議程。年度「雙性人驕傲日」活動規模逐年擴大,提升社會能見度。

-

企業界的多元共融實踐:跨國企業開始將雙性包容納入DEI(多元、公平、包容)政策,從員工福利到產品設計都更加重視性別多元需求,反映商業社會對議題的正視。

全球雙性人權益法律保障的現狀與區域差異分析

全球範圍內對雙性人權益的法律保障呈現顯著的地緣差異,這種差異既反映各國人權發展進程,也體現文化傳統對性別議題的深層影響:

-

進步地區的立法先鋒:馬爾他2015年通過的《性別表達、性別特徵與性別認同法案》成為全球標竿,明文禁止對雙性兒童實施非必要醫療干預。葡萄牙、希臘等國隨後跟進,建立完整的反歧視法律架構與補救機制。

-

中間地區的有限進展:日本、印度等國雖在官方文件中承認第三性別選項,但缺乏配套的醫療規範與反歧視條款。這些國家的雙性公民仍面臨就醫、就學與就業的系統性障礙。

-

落後地區的權利真空:在部分中東與非洲國家,雙性狀況仍被歸類為需「矯正」的疾病。醫療系統普遍缺乏專業指引,導致任意性手術頻發。宗教戒律與傳統觀念更強化社會污名,使雙性族群完全隱形化。

-

國際人權機制的介入:聯合國人權理事會已通過多項決議,要求成員國停止對雙性兒童的強制手術。歐洲人權法院近年也開始審理相關案件,逐步建立區域性判例法。

-

跨國比較的關鍵發現:法律改革最成功的國家通常具備三個要素:強健的公民社會組織、專業醫療聯盟的支持,以及政治領袖的個人承諾。這些經驗為後進國家提供寶貴的政策借鏡。

雙性兒童醫療處置的倫理爭議與專業實踐困境

關於雙性兒童的醫療處置引發醫學界與人權團體的深度倫理辯論,這些爭議直指現代醫療體系的根本價值衝突:

-

知情同意的權力困境:當嬰幼兒無法表達意願時,現行制度將決定權完全賦予父母與醫師。這種模式忽略兒童的主體性,也缺乏對「最佳利益」的明確定義。新興的「漸進式同意」模式主張推遲非緊急決策,待兒童具備表達能力後參與決定。

-

醫療必要性的判斷爭議:現行醫療指引對「必要性手術」的定義過於寬泛,許多旨在符合社會性別期待的美容處置被包裝為治療行為。專業團體正推動更嚴格的評估標準,要求區分功能修復與外觀調整的不同倫理位階。

-

長期影響的追蹤研究:早期研究低估了童年醫療干預造成的心理創傷,新證據顯示未經同意的性徵修改與成年後的抑鬱、焦慮高度相關。但這類縱貫研究面臨方法學挑戰,包括樣本追蹤困難與對照組設立倫理問題。

-

專業培訓的系統缺口:多數醫學院課程仍將雙性狀況簡化為病理學案例,缺乏對性別多元的整體理解。臨床訓練也很少涉及如何與雙性家庭溝通、如何評估非手術選項等關鍵技能。這種教育落差直接影響第一線醫療品質。

-

跨科際協作的模式創新:先進醫療中心開始組建包含內分泌科、外科、心理學與倫理學專家的整合團隊,確保醫療決策經過多元視角檢驗。這種模式雖增加行政成本,但能大幅降低草率決策的風險。

-

家庭支持系統的建立:面對新生兒性別特徵不明的狀況,許多家庭承受巨大心理壓力。專業的心理諮商與同儕支持網絡被證實能有效幫助父母做出更符合兒童利益的長期規劃。

家庭支持系統的重要性

雙性兒童的家庭面臨獨特挑戰:

-

初期反應:父母得知孩子狀況時常感到困惑與焦慮

-

資訊獲取:可靠專業的指導資源嚴重不足

-

社會壓力:來自親友與社區的異樣眼光造成額外負擔

-

長期陪伴:需要建立持續的心理支持網絡

教育體系的變革需求

學校教育在促進理解方面扮演關鍵角色:

-

性別教育:課程應涵蓋性別多元性的基本知識

-

反霸凌政策:需特別保護雙性學生免受歧視

-

教師培訓:提升教育工作者處理相關議題的能力

-

設施規劃:校園空間應考慮性別中立選項

媒體再現的影響力

大眾傳媒如何描繪雙性人形象至關重要:

-

正面案例:某些節目開始以尊重方式呈現雙性角色

-

問題存在:刻板印象與獵奇心態仍普遍存在

-

從業者教育:媒體工作者需要專業指導

-

自主敘事:鼓勵雙性人自己發聲而非被代言

職場環境的包容性

就業歧視是雙性成年人面臨的主要障礙:

|

行業類型 |

歧視風險等級 |

主要原因 |

|---|---|---|

|

傳統製造業 |

高 |

性別分工觀念僵化 |

|

科技產業 |

中 |

相對開放但仍有隱性偏見 |

|

創意行業 |

較低 |

文化多元性接受度較高 |

|

公共服務 |

差異大 |

取決於具體單位政策 |

心理健康的特殊需求

雙性人羣體的心理支持系統亟待加強:

-

專業服務:缺乏瞭解雙性議題的心理健康專家

-

同儕支持:線下交流平台數量嚴重不足

-

危機介入:自殺預防措施需要特別設計

-

生命歷程:不同年齡階段面臨的獨特挑戰

國際比較視野

各國處理雙性議題的方式呈現多樣性:

-

歐洲:人權框架下的政策創新較多

-

北美:民間運動推動制度變革

-

亞洲:整體進展緩慢但出現個別亮點

-

非洲:普遍缺乏基本法律保障

-

拉美:部分國家取得突破性進展

未來發展方向

推動雙性人權益需要多管齊下:

-

立法保障:建立明確的反歧視法律框架

-

醫療改革:制定符合倫理的臨床指引

-

教育推廣:提升全民性別多元意識

-

資源投入:支持雙性人自組織發展

-

研究支持:鼓勵深入的學術調查分析

陰陽人做愛:被忽視的性別認同與親密關係

陰陽人做愛這一議題,長期被主流社會邊緣化。陰陽人(或稱間性人)作為性小眾中的弱勢羣體,其性需求與親密關係往往面臨更多結構性障礙。以下從生理與社會層面探討此現象:

|

面向 |

挑戰描述 |

|---|---|

|

生理特徵 |

部分陰陽人同時具備男女生殖器,可能需醫療介入調整性功能(如手術或荷爾蒙治療) |

|

社會污名 |

大眾對陰陽人性行為的獵奇化或歧視,導致親密關係難以公開建立 |

|

法律空白 |

多數地區未明確保障陰陽人性權利,醫療系統亦缺乏專業指導 |

參考醫學研究,陰陽人可分為三類: 1. 真性陰陽人:同時擁有睪丸與卵巢組織 2. 男性假性陰陽人:外觀似女性但染色體為XY 3. 女性假性陰陽人:外觀似男性但染色體為XX

在親密關係中,陰陽人常面臨「非男即女」的二元框架壓迫。例如: – 伴侶可能因認知落差產生心理抗拒 – 性愛姿勢與身體反應需更多溝通調整 – 情慾表達易被簡化為色情產業的獵奇素材

日本成人影片產業曾將陰陽人題材商品化(如RCTD-301系列),卻強化「異常性癖」的刻板印象,反使真實處境更被遮蔽。實際上,陰陽人與伴侶的性實踐與常人無異,重點在於: – 充分的身體自主權 – 醫療系統提供個別化建議 – 社會去除對多元身體的污名標籤

香港目前缺乏針對陰陽人性健康的公共討論,相關支援多依賴民間團體。性學專家指出,陰陽人性功能通常可透過以下方式改善: – 荷爾蒙補充療法 – 心理諮商協助接納身體 – 伴侶共同參與治療過程

陰陽人做愛時需要注意哪些生理特徵?

陰陽人做愛時需要注意哪些生理特徵?這是一個涉及生理差異與親密關係的重要議題。陰陽人(雙性人)的生理結構可能同時具備男性和女性的特徵,因此在性行為時需特別關注以下幾點:

主要注意事項

|

生理特徵 |

注意事項 |

|---|---|

|

生殖器結構差異 |

避免過度刺激敏感區域,需事先溝通偏好與不適感。 |

|

激素水平波動 |

可能影響性慾或身體反應,建議觀察並調整互動節奏。 |

|

心理安全感 |

尊重對方對性別認同的選擇,避免使用帶有標籤的語言。 |

|

潤滑與保護措施 |

根據實際解剖結構選擇合適的潤滑劑與避孕/防護工具。 |

其他建議

-

溝通優先:明確表達舒適度與界限,例如對觸碰方式的偏好。

-

醫療諮詢:若存在健康疑慮(如尿道或陰道異常),建議事先諮詢專業醫師。

-

靈活性:姿勢與動作需適應個體差異,避免強制套用典型性別框架。

為何陰陽人在性行為中可能面臨獨特挑戰?

為何陰陽人在性行為中可能面臨獨特挑戰?陰陽人(雙性人)由於生理結構的多樣性,在性行為中可能遇到社會、心理及生理層面的特殊困難。以下從三個角度分析這些挑戰:

|

挑戰類型 |

具體表現 |

可能影響 |

|---|---|---|

|

生理差異 |

生殖器官構造非典型,可能導致疼痛或不適 |

性行為體驗受限,醫療支援需求增加 |

|

心理壓力 |

對身體形象的焦慮,或伴侶對其性別認同的困惑 |

親密關係障礙,自我認同感降低 |

|

社會偏見 |

缺乏包容的性教育,醫療系統對雙性人需求認知不足 |

求助管道受限,孤立感加劇 |

生理層面

陰陽人的生殖器官可能同時具備男女性徵,或發育程度與典型男女不同。例如: – 陰道較窄或尿道位置異常,增加性交疼痛風險 – 激素水平波動影響性慾或性功能

心理與社會互動

表格中列出的心理壓力常源於: 1. 伴侶對性別二元框架的僵化認知 2. 媒體缺乏雙性人親密關係的正確描繪

醫療系統的不足體現在: – 醫師傾向建議「矯正手術」而非提供適應方法 – 性健康諮詢資源極少標註雙性人友善選項

如何與陰陽人伴侶建立舒適的性關係?

如何與陰陽人伴侶建立舒適的性關係?這是一個需要耐心、理解與開放溝通的話題。陰陽人(雙性人)伴侶可能擁有獨特的生理結構與情感需求,建立舒適的性關係需從以下幾方面著手:

1. 開放溝通

-

坦誠討論彼此的喜好、界限與擔憂。

-

避免假設對方的需求,主動詢問並傾聽。

2. 尊重差異:理解與接納陰陽人的獨特性

-

深入認識陰陽人的生理構造可能與傳統男女二元分類有所不同,包括生殖器官、荷爾蒙水平和第二性徵的多元表現

-

避免使用刻板印象或標籤化語言,專注於伴侶的個人生命經驗與身體感受

-

學習正確的醫學術語和稱謂,避免使用可能造成傷害的詞彙

-

保持開放態度,願意傾聽伴侶對自身身體的描述與感受

-

尊重伴侶對自身性別認同的表達方式,不強加社會既定框架

3. 探索與適應:共同創造舒適的親密模式

-

透過開放溝通,嘗試各種不同的親密接觸方式,找出最適合雙方的節奏與方法

-

詳細討論彼此的舒適區界線,並隨關係進展定期重新評估

-

考慮使用專業設計的輔助工具,如水性潤滑劑、客製化安全套或特殊設計的親密用品

-

了解陰陽人可能有的特殊生理需求,如特定部位的敏感度或需避免的接觸方式

-

保持耐心,給予彼此足夠時間適應和調整,親密關係是持續探索的過程

-

必要時可尋求性健康專家的建議,獲取專業指導

4. 情感支持:建立深厚信任與心理連結

-

認識到性關係不僅是生理互動,更是情感交流的重要管道

-

在日常生活中透過言語和行動表達關心,如定期詢問伴侶的感受與需求

-

創造安全的對話空間,讓伴侶能自在分享關於身體和親密關係的想法

-

學習辨識並適當回應伴侶可能經歷的性別焦慮或身體不安感

-

共同參與支持團體或諮商,強化關係中的理解與支持系統

-

慶祝關係中的每個小進步,正向強化彼此的連結與信任

常見問題與建議

|

問題類型 |

建議做法 |

|---|---|

|

伴侶對身體感到不安 |

避免過度聚焦生理特徵,強調情感親密。 |

|

性行為中不適 |

調整節奏,使用潤滑劑或諮詢專業醫療建議。 |

|

社會壓力影響關係 |

共同面對外界偏見,尋求支持團體或心理諮商。 |

透過以上方法,伴侶間能逐步建立更自在的親密關係,重點在於互相尊重與持續對話。